Edwin. Nach sehr, sehr langer Zeit etwas geträumt, das mich nach dem Aufwachen unablässig beschäftigt, angenehm. Ich habe selten ganz schlimme Träume und ebenso selten ganz schöne. Es plätschert so dahin, das Erinnerbare, das Wenige ist gewohnt absurd oder alltäglich, manchmal mehr oder weniger amüsant, wenn der Bezug zur Wirklichkeit sehr deutlich ist und dann eine irreale Wendung nimmt. Aber letzte Nacht träumte ich etwas völlig Ungewohntes und Unerwartetes. So angenehm, dass ich bis zum Abend immer wieder davon gefangen war, und meine Konzentration darauf gerichtet habe, damit es mir nicht völlig entwischt. Ich überlegte sogar, ob ich es in einer privaten Datei einfach aufschreibe, ganz gegen meine Gewohnheiten der letzten zehn Jahre, in denen ich alles, wirklich alles, was ich schriftlich formulierte, auch veröffentlicht habe. Aber ich mag keine doppelte Buchführung. Lange schon habe ich nicht einmal mehr Freude daran, Freunden aufwändige Mitteilungen zu schreiben, von denen ich weiß, dass sie unter Verschluss bleiben werden. Als wären mir meine Gedanken, die ich mir die Mühe mache, in Worte zu fassen, zu kostbar, um sie exclusiv nur einem Menschen zugänglich zu machen. Also schreibe ich den schönen Traum in keine private Datei, in kein Notizbuch, wenn überhaupt, dann hier. Auch ärgere ich mich, wenn Blogger am Rande erwähnen, dass sie privat für sich irgendwelche Tagebücher nebenher schreiben, in die dann die wirklich existentiellen Vorgänge kommen. Mich ärgert das als Leserin. Ich will nicht mit einer entschärften Schmalspurversion der Lebensbewegungen abgespeist werden. Das ist Etikettenschwindel! Dann schon bitte gar keine schriftlichen Vermächtnisse, auch keine geheimen in der Schublade auf Papier. Man muss auch etwas wagen, sonst fühlt sich der Leser nicht ernst genommen und respektiert. Ja, man darf weglassen, wenn man allgemein die Erkenntnis hat, dass eine schriftliche Fixierung nichts weiter bringt. Aber nicht im stillen Kämmerchen, die interessanten Sachen schreiben und im Blog die leicht verdauliche Hausmannskost. Das ist literarisch irrelevant! Also

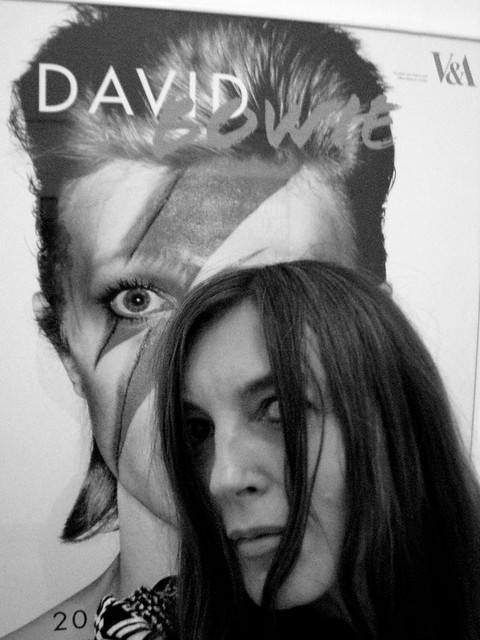

Edwin. Wer ist Edwin? Zum Teufel, ich weiß es nicht. Aber die Traum-Freundin, die es auch in Wirklichkeit gibt, die aber in dieser keine so richtig enge Freundin-Freundin ist, hat mir also im Traum der letzten Nacht eine Verabredung zu einem gemeinsamen Treffen und Essen mit einem alten Schulfreund von ihr vermittelt. Sie haben (im Traum) wohl zusammen mehrere Schuljahre verbracht, bis zum Abitur. Das geschah in Berlin, in Ostberlin. So im Radius vom Prenzlauer Berg. Sie hat ihn lange nicht gesehen, es war auch keine Liebschaft, aber man war irgendwie befreundet und er war der kurioseste Typ in der Oberstufe. Und sie wollten sich zum Essen treffen, in einem beliebten, szenigen Restaurant, irgendwo zwischen ihrer und meiner Wohnung in Berlin, also der Radius zwischen Marienburger und Auguststraße. Ich könnte gerne mit. Warum sie auf die Idee kommt, keine Ahnung. Sie betont vor dem Treffen immer wieder, dass er wirklich sehr kurios sei. Auch was seine Kleidung anginge, die wäre zumindest damals sehr gewöhnungsbedürftig gewesen, denn er habe immer Knickerbocker getragen. Also diese Hosen, die über dem Knie aufhören. Keine Mode hätte ihn tangiert, stur hat er tagein, tagaus seine Knickerbocker angehabt. Was eben schon sehr gewöhnungsbedürftig gewesen sei. Aber sonst ein sehr interessanter und eigenwilliger Mensch, sehr belesen und intelligent. Ich stellte mir also vor dem geistigen Auge einen jüngeren Mann vor - denn sie hatte ihn ja auch zuletzt in ihren Zwanzigern gesehen, der schon recht nett, aber nicht gerade attraktiv ist, und im schlimmsten Fall immer noch die Knickerbocker-Hosen von damals anhaben könnte. Oder noch seltamere Kleidung. Schnitt. (Szenenwechsel.) Wir, die Freundin und ich, betreten weitläufige Räume unter dem Dach. Ich erkenne den roten Teppich, der in meinem Jugendzimmer unter dem Dach lag, hoher Flor, Wolle, mit Quadraten in verschiedenen Orange- und Rottönen. Es war in den Sechziger Jahren der Teppich im Wohnzimmer und ich bekam ihn dann später für mein Zimmer unter dem Dach. Ich weiß im Traum, es ist nicht mein Zimmer, aber es sieht meinem verblüffend ähnlich. Auf dem Teppich liegt ein schmal gebauter, junger erwachsener Mann. Ich kann das Alter schlecht schätzen, vielleicht zweiunddreissig, vierundreissig. Er liegt auf dem Rücken und trägt irgendeine unauffällige Kleidung, die aber auch gut passt, jedenfalls keine Knickerbocker-Hosen, so viel ist sicher. Er liegt mit geschlossenen Augen auf dem Rücken, wie im Halbschlaf. Vielleicht trägt er Leinenkleidung, wie man sie zum Meditieren anziehen könnte. Er hat längere Haare, sehr feines Haar, ganz leicht gewellt, die Haarfarbe so ein dunkleres Blond oder Hellbraun. Kinder haben so ähnliche Haare, ganz fein und seidig und gewellt. Ich erkenne, dass wir bei ihm zuhause sind, dem Schulfreund von damals, da wohnt er. Ich denke, ah ja, viel filigraner, als ich ihn mir vorgestellt habe. Die Freundin beginnt zur Begrüßung und um ihn zu wecken, langsam über ihn zu robben. Er wacht langsam aus einer Halbtrance auf und die Freundin rückt ganz in den Hintergrund. Er richtet sich auf und spricht zu mir, ganz bei sich und wie jemand, der in seiner eigenen Welt bleibt. Dabei ganz ernst. Er deutet mit der Hand in die andere Richtung der unendlichen Flucht der zeltartigen Dachgeschossräume, die am Ende eines dreieckigen Tunnels aus Holz, in einer Dachterrasse münden, wo die Sonne scheint, und auf einer Wäscheleine in strahlendem Licht zwei farbenfrohe Hippiehemden zum Trocknen schaukeln. Er sagt, er hat sie gerade gefärbt und ich entdecke bei genauerer Fokussierung, dass eine Art Ornament am Halsausschnitt gebatikt ist. Ich glaube, das eine Hemd ist aus lavendelblauem Leinen und das andere in einem Pfirsich-Ton, irgendein helles Orange. Ich denke im Traum, das ist ja alles fürchterlich hippiemäßig und auch ganz nett, aber doch irgendwie auch sehr vorbei. Hoffentlich kommen jetzt nicht auch noch buddhistische Kalendersprüche aus seinem Mund. Erst diese meditationsartige Teppichperformance und dann auch noch gebatikte Indienhemden. Ich drehe mich wieder zu ihm um, und sehe, dass er genauso ein Hemd wie die beiden auf der Leine, eines in Apricot anhat. Ich muss leider zugeben, dass es ziemlich cool an ihm aussieht, wie ich überhaupt feststelle, dass dieses ganze harmlose Hippieambiente in einem irriterenden Kontrast zu seiner Ausstrahlung steht. Seine Physiognomie geht so ein bißchen in Richtung David Bowie und er hat gar nicht Verbindliches oder Harmoniesuchendes in seinem Ausdruck. Er kommt mir sehr energisch und entschlossen, und auch ein bißchen arrogant vor, aber in einem Maß, das einen interessanten Ausgleich zu dem peace & love-Ambiente herstellt. Ich weiß nicht, was er sagt, außer dieser Anmerkung zu den gefärbten Hemden vielleicht auch nicht viel. Er spricht kaum und ich sehe auch keine Notwendigkeit. Er scheint sich daran gewöhnt zu haben, dass er in einem für andere unerreichbaren Universum existiert, in dem ohnehin kein adäquater Austausch möglich ist, weil es unwahrscheinlich ist, jemanden zu treffen, mit dem man auf einem visionären Level kommunizieren kann. Er wirkt weder unglücklich noch sehnsuchtsvoll, sondern wie jemand, der sich pragmatisch mit der Situation abgefunden hat und einen guten Umgang damit verwirklichen konnte. Ich bin fasziniert von dieser offensichtlichen Unabhängigkeit von irgendwelchen Parametern der Umgebung. Er macht was er will, lebt sein eigenes Ding und erwartet kein großartiges Verständnis. Jammert auch kein bißchen. Sicher selbstverliebt. Und darin selbstgenügsam. Fordert nur, in Ruhe gelassen zu werden. Und Einhaltung der Distanz. Die man aber ohnehin niemals wagen würde, zu durchbrechen. Wie ein wilder Krieger in den besten jungen Mannesjahren steht er da, ganz unaufgeregt und souverän. Unanfechtbar. Ich weiß im Traum, dass ich an einem ähnlichen Punkt bin. Sehr ähnlich sogar. Und dass ich, wie er, nicht auf der Suche bin. Ohne die geringste Erwartung. In erstaunlichem Frieden mit den Dingen, wie sie nun einmal sind. Er schlägt mir vor, dass er mir den anderen großen Raum zeigt, in dem seine Objekte und Skulpturen sind. Richtung der Terrasse. In einem großen, schattigen Bereich des Dachgeschosses, bevor es auf die Terrasse geht, sind rundherum große, dunkle kubistische Objekte zu sehen. Große Steinquader, braun und aus Vulkangestein, in die er Zeichen geschlagen hat, bizarre Formen, Vertiefungen innerhalb der Quader. Es gibt auch Objekte, die ich gar nicht verstehe, die mir rätselhaft bleiben, auf eine mir gleichgültige Art. Es ist mir egal, dass ich es nicht verstehe, ich mache mir darüber keine Gedanken, nur den, dass ich es gut finde, dass er für etwas brennt, er eine so fulminante Berufung hat. Er macht sein Ding, wie ich meines mache, ich muss das nicht im Detail verstehen. Nur der, der es erschafft, weiß wofür und warum, das reicht. Die großen Objekte, manche bis zu vier bis sechs Kubikmeter, wirken aufwändig und kostspielig. Ich denke, dass man so nur arbeiten kann, wenn man die Logistik finanzieren kann, das Material, das schwere Gestein zu bekommen und zu transportieren. Vielleicht verkauft er die Objekte, wenn, dann müssen sie sehr teuer sein. Ich frage ihn nicht. Bei ungefähr diesem Gedanken ist die Freundin wieder im Raum, er ist weg in diesem Moment und sie flüstert mir mit gesenkter Stimme zu, dass er außerdem als Arzt arbeitet, eine Praxis hat, mit der er gutes Geld verdient. Ich bin abermals irritiert und beeindruckt, dass ein weiterer unerwarteter Aspekt an diesem ungewöhnlichen Schulfreund von ihr ist. Wir sind kurz vor dem Aufbruch in das Restaurant und ich will mich noch umziehen, ich habe wohl eine kleine Tasche mit Abendgarderobe dabei und bin plötzlich in einem Labyrinth von gekachelten Waschräumen und Toiletten und sehe als erstbestes eine Behindertentoilette, die ja bekanntlich sehr geräumig sind. Da kommt eine Reinigungsfrau und schaut mich prüfend an und ich gehe doch nicht hinein und laufe ein bißchen hektisch durch die gekachelten Gänge, ich will endlich fertig werden. Szenenwechsel (ich weiß nicht, ob ich schon umgezogen bin, ist auch nicht so wichtig). Wir sind zu dritt auf dem Fußweg zum Restaurant, es ist nicht mehr weit. Edwin läuft neben mir und unsere Freundin ein paar Schritte vor uns. Zuerst ist der Abstand zwischen ihm und mir, wie gewöhnlich zwischen guten Bekannten, wir sprechen kaum und laufen wortlos nebeneinander, aber es ist kein peinliches Schweigen, eher ein selbstverständliches. Im Gleichschritt geraten wir immer dichter nebeneinander und finden es ganz normal. Ich spüre fast schon die Körperwärme. Etwas neugierig aber nicht hysterisch aufgeregt. Ein bißchen verwundert, dass es ein gleichmäßiger Magnetismus zu sein scheint, der aber nicht auf kopfloser erotischer Anziehung beruht, sondern auf selbstverständlicher Vertrautheit, als ob die Distanz von höherer Macht zur richtigen Position korrigiert wird, wo die Energien am besten aufgehoben sind. Ich merke, sehr angenehm berührt, dass es ein gleichmäßiger Magnetismus ist und nur folgerichtig, dass sich mein linker Arm um seine Taille schiebt und da bleibt, als ob er da eben hingehört. Er stimmt all dem vollkommen zu. Ganz wortlos. Unaufgeregt. Sehr angenehm. Alles geschieht sehr friedlich und mit großem, aber unpathetischem Ernst. Es ist eine gute Handlung. Und sehr schön, so nah mit dieser engen Berührung nebeneinander zu gehen. Und da ist schon die Tür des Restaurants. Auch draußen sind Tische und Gäste. Es ist voll. Wir gehen so selbstverständlich in dieser inzwischen gegenseitigen Umarmung hinein, dass es uns selbst wundert, wie das sein kann, von einer Minute zur anderen. Ohne viele Worte. Vielleicht hat sich die Freundin an der Tür noch einmal umgedreht und ebenso verwundert gesehen, dass aus den vor wenigen Stunden völlig Unbekannten so ein vertrautes Paar geworden ist. Wie durch ein Wunder. Ich erinnere noch eine Szene, wir saßen am Tisch und wollten uns eigentlich nicht wieder berühren, aber etwas zog meine Hand auf seinen Oberschenkel, er saß neben mir, und umgekehrt genauso. Sie ruhte da einfach, wie daheim. All das war ganz unkompliziert und unaufgeregt. Kein ekstatisches Gefummel, keine Sentimentalität, keine verzehrenden Blicke, keine Atemlosigkeit. Nur tiefes Vertrauen. Keine Witzeleien, kein Lachen, nichts Schwärmerisches. Sehr ungewöhnlich, wie die Entdeckung eines neuen und doch vertrauten Landes. Ich machte mir vielleicht ein paar Gedanken, was das für ein seltsames Erlebnis sei und dass es sich nicht wie sich Verlieben anfühlt. Beinah sachlich stellte ich fest, dass er doch sehr gutaussehend war, gar nicht der vermeintlich peinlich gekleidete Eigenbrötler aus der Oberstufe meiner Freundin. Ein fein geschnittenes Gesicht, gerade nicht zu hübsch, dass es zu weich wirken würde. Aber niemand, in den ich mich verlieben würde, ich fände ihn interessant und ginge unaufgeregt an ihm vorbei. Aber ich verstand sehr viel von seiner Art. Mir gefiel diese tief verwurzelte Unabhängikeit von irgendeinem Diktat, ohne darüber große Worte zu verlieren. Ich fühlte mich frei neben jemandem, der so sehr bei sich ist. Und ihm ging es ebenso. Eine unerwartete Bereicherung, die keine große Änderung des Lebens fordert, nur ab und zu vertraute Nähe mit einer warmen Hand um die eigene Mitte. Szenenwechsel, einige Tage später. Er lud mich zu sich ein, zum Essen. Ein anderer Raum, irgendwo, wie ein Séparée in einem schönen alten, sehr noblen Restaurant. Sehr warmes Licht von kleinen Lampenschirmen. Er saß an einem Tisch und ich sah, dass er sehr gut gekleidet war. Überhaupt wirkte er sehr gepflegt, die immer noch schulterlangen Haare frisch gewaschen, ich erinnere keinen Geruch, auch kein Rasierwasser. Es hatte etwas Feierliches, Aristokratisches, wie er da so saß, in einem

sehr dunkelblauen, fast schwarzem Hemd, das eine sehr starke, edle Textur hatte, zwischen Chintz und Rohseide, dazu eine farblich passende Hose, nicht dunkelblau, nicht schwarz, ein geheimnisvoller Farbton dazwischen. Ich weiß nicht, was wir gegessen haben, aber es war sehr gut. Er hatte einen Koch bestellt, der nur für uns kochte und es war erlesen. Auch der Wein, von dem ich noch nie gehört hatte, aber ich vermutete, dass es eine Rebe aus Österreich sein musste. Ich freute mich, dass ich eingeladen war, was mir nicht selbstverständlich erschien, da ich es meistens war, die die Rechnung übernahm (nicht bei ihm, ihn traf ich ja erst das zweite Mal). Ich kriegte an diesem Abend gar nicht mit, wann und wie er den Koch für all das bezahlte, es geschah völlig diskret. Ich mochte das, es war so souverän. Genauso hätte ich es auch gemacht. Genauso war ich es gewohnt. Dass ich das auch einmal von der anderen Seite erleben durfte, war sehr schön. Ich hörte auf irgendeinem Wege später, dass sich die Rechnung für dieses Essen mit dem Wein und allem auf insgesamt 1.885,30 Euro belief. Nicht er hatte es irgendjemandem erzählt, der Koch oder jemand vom Service war so beeindruckt, dass ihm so ein Essen so viel wert sei. Und er es auch bezahlen konnte, ohne Schwierigkeiten. Ich fing nun doch an nachzudenken, ob Edwin, so hieß er, obwohl ich fand, dass Michael oder Stefan besser zu ihm gepasst hätte, vielleicht auch von einem ererbten Vermögen profitiert, über das er mit seiner angeboren aristokratischen Haltung keine Worte verliert. Wie auch immer, ich mochte es. Ich wachte mit dem stark erinnerten Gefühl der vertrauten ersten Berührung meiner Hand um seine Taille, als wir zur Tür gingen, auf. Noch den ganzen Weg zur S-Bahn heute morgen, forschte ich in meinem Gedächtnis, ob ich nicht irgendwen kenne, der ihm richtig ähnelt, aber ich fand nur immer Bruchstücke. Der

Körperbau und die Bewegungen wie der

junge Helmut Berger, die eher schmalen Augen mit der konzentrierten Augenpartie des

ernsten David Bowie, ein bißchen Verwegenheit, wie Helge (den ich ein wenig kenne, der aber haarscharf nicht Edwin ist) auf

diesem Buchcover erscheint. Irgendjemand dazwischen. Und sehr unabhängig. In jeder Hinsicht. Ich suchte sogar in Suchmaschinen und auf facebook nach jemandem mit diesem Namen, der Ähnlichkeit hat. Vielleicht Bildhauer ist. In Berlin? In Berlin gibt es keinen, der so heißt. Irgendwo in Süddeutschland ist ein Holz- und Eisbildhauer, der sogar ganz sympathisch aussieht und gar nicht unattraktiv, aber sein Gesicht ist zu weich, ein viel sentimentalerer Typ. Und auch die falsche Region. Er hatte keine Dialektfärbung. Er hat noch nicht einmal berlinert. Aber wir haben ja auch sehr wenig gesprochen. Ich will diesen Traum festhalten, in Worten, dann entwischen die Bilder nicht so leicht. Vielleicht treffe ich ihn irgendwann einmal wieder. Eines schönen Tages, oder sogar in einer schönen Nacht.